今回は前回に続いてPUFAに関する記事第2弾。

『病は「リポリシス」から』読了…!

シリーズで2番目だからこれから読むんだったね。うん。PUFAがダメな理由は分かるけど、だからといって高糖質がいいかは疑問。(詳しくは記事にする予定) pic.twitter.com/fLJbLgHekE

— シロ@糖質制限+メガビタミン実践中! (@db_IROHA) October 24, 2020

ということで『病は「リポリシス」から 生体内核爆発リポリシス (健康常識パラダイムシフトシリーズ)』を読み終わったので、PUFAに関してもう少し分かったこと、気づいたことをまとめておきます。といっても今回はPUFAの本というより、脂肪分解に関する内容なので、PUFAに関しては少なめです。

書籍はこちら。

(2024/07/27 04:57:44時点 Amazon調べ-詳細)

第1弾の記事はこっち。

リポリシス(脂肪分解)とPUFAについて

この本は『リポリシス=脂肪分解』が体に悪く、絶対に避けるべき、という内容です。

リポリシス(脂肪分解)がなぜ体に悪いのか?ですが、

- 脂肪分解が起こる場合、まずは飽和脂肪酸ではなく不飽和脂肪酸(PUFA)が血中に放出される

- PUFAはアルデヒドを発生させる他、糖代謝を阻害する(糖が不完全燃焼)

- 糖が不完全燃焼すると乳酸が蓄積する

- 乳酸はカルシウムを引き込み細胞内をアルカリ性にするためストレス反応となる(通常細胞内は酸性)

- 乳酸自体が糖の完全燃焼をブロックする他、血管新生の働きも持ちガン増殖の中心的な役割も持っている

糖尿病や肥満の人では慢性的にリポリシスが起こって遊離脂肪酸が高くなっている事実もあるようです。

ちなみにオメガ3の方が酸化しやすく、より強力に糖代謝をストップさせる(正確にはピルビン酸脱水素酵素『PDH:解糖系でできたピルビン酸をアセチルCoAに変換する酵素』の働きをブロックする)ため、PUFAの中でもオメガ3系の方が良くない、というのが主張ですね。

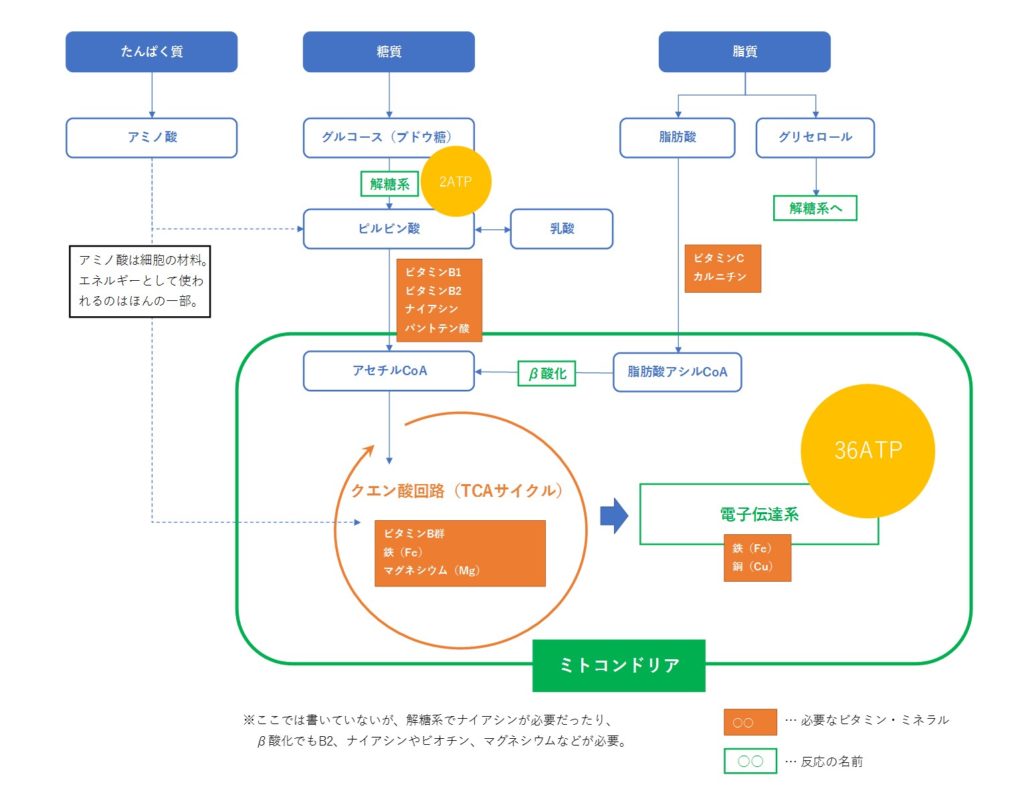

この図だと真ん中の糖質、その中のピルビン酸からアセチルCoAに変換する部分で働くのがPDH(ピルビン酸脱水素酵素)。

この酵素の働きがストップすると糖質はアセチルCoAに変換されず乳酸になるため、著者の言うシックネスフィールド(病気になりやすい場、環境)になる。だから脂肪分解は避けるべきだし、PUFA(オメガ6、オメガ3)の摂取は避けるべきだ!という話です。

糖質制限は非常に危険であるという主張

『脂質分解は危険である』ということで、糖質制限食、ケトン食(ケトジェニックダイエット)、断食も否定しています。(低炭水化物の食事)

- 低炭水化物の食事だと低血糖を引き起こす

- 低血糖ではHPA系(ストレス応答などの神経系)が刺激され、アドレナリン、コルチゾール、アルドステロンといったストレスホルモンが放出される

- こういったホルモンによって糖新生が活発化する

- 糖新生=脂肪分解やたんぱく分解が進む

- 脂肪分解によりPUFAが血中に増える

だからこういった食事をしてはならない。特に現代人はPUFAを過剰に蓄積しているため爆弾を抱えているようなものだ、というのが糖質制限に関わる主張です。

おそらくこういう側面はあるんだと思います。ただ手放しで言ってること全部正しいとは納得できない部分はありますね。

気になる点

1,低炭水化物より高炭水化物が低血糖を引き起こす

低炭水化物の食事が低血糖を引き起こす、というのはある意味正しいと思います。が、高炭水化物食によってインスリンが大量に分泌される反応性低血糖の方がよほどの高ストレスになる、というのが一般的な認識です。

それに糖新生は糖質を摂っていても、空腹時や睡眠時は行われていて、同時に脂肪分解やケトン体生成も行われているはず。

もちろん量の問題はあって、糖質摂取量が極端に少なかったり、活動量が多かったり、もしくはその両方だったりすると、糖新生を活発にするためアドレナリンやコルチゾール過多の問題は出てくると思います。(僕は筋トレを結構やるんで、筋トレ時は糖質をある程度摂ってます)

でもPUFAがダメだからと言って、高糖質食にしたとして。インスリンを大量に分泌させない高糖質食というのは可能なのか、という疑問があります。

そういう糖質やインスリン量の話をなしにPUFAが悪い、高糖質が大事、というのは飛躍してるんじゃないか、というのが一つ。

2,糖もカルボニル化合物を生成する

同じく糖質に関して。

PUFAがアルデヒド(ヒドロキシノネナール、マロンジアルデヒドなどのカルボニル化合物)を発生させる、というのが一つの悪い原因に挙げてますが、糖質からもペントシジンやグリオキサールといったカルボニル化合物は生成されます。

カルボニル化合物がたんぱく質と結びついて、AGEs(終末糖化産物)、ALEs(週末脂質過酸化物)になります。その結果たんぱく質の機能が失われて問題を起こすわけですね。

ちなみに『糖尿病は砂糖で治す! (健康常識パラダイムシフトシリーズ3)』ではAGEsよりALEsの方が問題としています。糖尿病の合併症はAGEsではなくALEsが原因で、事実私の患者さんにプーファの摂取を控える指導をしただけでAGEsの指標であるHbA1cやグリコアルブミンの数値が低下した、という記述があります。

参考情報が本当ならそれはまた面白い話にはなってくると思うんですが、まだ研究が進んでいるわけではなく、他のものが要因でAGEsの指標が下がった可能性も残ります。

糖質からもカルボニル化合物は生成されるわけなので、今の段階でPUFAを摂らなければ大丈夫と言い切るのは難しいというのも一つ。

上と同じで脂質のPUFAが悪い、糖質が悪いという単純な話ではなく、量の問題が関わってくるだろう、ということですね。

ビタミン・ミネラル不足でもTCA回路はストップする

『PUFAがPDHを阻害するためTCA回路が回らない』という話ですが、それ以外にビタミン・ミネラル不足でもTCA回路は回らない、というのはメガビタ勉強してる人は知ってるはず。

特に現代人の食事が

糖質過多+タンパク質不足+脂肪酸不足+ビタミン不足+ミネラル不足

なので、TCA回路が上手く回らないのはPUFA以外にビタミンやミネラル不足の可能性も十分あるよねってこと。

PUFAが多い食事が一つの要因ではあると思います。ただPUFAの多い食事=現代食なので、PUFA以外の要素も深く関わってくるだろう、というのも気になる部分。

一般的な研究で用いられているケトン食(高脂肪食)ではPUFAの割合が高い

これは著書で触れられています。

ケトン食は、体重を減少させてもリポリシスによって血液中に放出された脂肪が内臓脂肪になりますので、お腹が出ます(クッシング様容貌:cushingoidappearance)。一般的な研究で用いられているケトン食(高脂肪食)ではプーファの割合が高くなっており、このような食事ではコルチゾールを合成する酵素が上昇することが分かっています。つまり、ケトン食は低血糖によるHPA系活性化によるコルチゾール上昇、かつダレクトにコルチゾール上昇(コルチゾール合成酵素活性化)させますので、二重の意味でリポリシスを加速させます。

じゃあ実際の糖質制限食やケトン食でプーファの割合が高くなるのか?ですが、糖質制限で推奨はオリーブオイルのオメガ9(一価不飽和脂肪酸)、バターやアボカドなどの飽和脂肪酸が中心で、特に魚を推奨していることもなく、サラダ油はもちろん勧めていません。

なので通常PUFAはそれほど増えないんじゃないかと思います。あんまり勉強してないと加工食品が増えてPUFAが増える可能性はあるかもしれませんが。

研究で使われる高脂肪食と実際の糖質制限食やケトン食だと全く別物の可能性があるので、そのまま糖質制限とかを否定するのはちょっと違うかな、というのが一つ。

この4つがPUFAだけを悪者にするのはちょっと違うんじゃない?と今の所感じる部分ですね。

PUFAが悪い側面は確かにありそうだが…

前回に続いてPUFAを見てきたんですが、悪い側面があるのは確かでも、それが根本的な原因で排除するのが正しいとは僕は思えません。本だけ読んでると悪い側面ばっかり見てしまうんですが、実際には逆に体にいいとされる研究はたくさんあるし、量の問題だろうと思います。

でないと健康にいいとされる地中海食。あれはオリーブオイルにナッツ類、魚介類で割とPUFA多めになると思うんですよね。しかも糖質も少ないわけではないし、PUFAの害があるなら矛盾が起きそうです。(地中海食は調べている途中)

著者の崎谷先生はオメガ3のサプリを摂っていて、シミができたり日光に長時間あたると皮膚が熱傷してたのが、PUFAフリーで解決した!という情報もありました。(だからPUFAを悪者にしたいんだっていう指摘も。さすがにそこまで単純じゃないと思いますが)

実際にそういう側面はあって、サプリで摂る必要はないのかもしれないですが、だからって全部ダメっていうのは違うんじゃないか、というのが今の所の結論です。

PUFA排除の豆知識

といっても積極的に摂る必要はないし、すでに蓄積している分は減らした方が良さそうなのは事実。ということで減らす情報を。(以下は書籍内から)

- 揚げる、炒める場合は飽和脂肪酸

- オーブン、グリルといった高温調理にする(200℃以上でPUFAはCLAに変化)

- 脂肪分解を防ぐナイアシンアミド、アスピリン

- 酸化を防ぐビタミンE

- コルチゾールを低下させるグリシン

油として使うなら飽和脂肪酸とされているんですが、オリーブオイルがベストかなと個人的に思います。(飽和脂肪酸が多いと死亡リスク↑オリーブオイルはオメガ9が中心)

それと体内にすでに蓄積している分について。

体内に蓄積した脂肪の半減期(半分がなくなる)は600日とされています。ということは、脂肪が完全に入れ替わるのはその倍の1200日ですから、3~4年かかるという計算になります。つまり、今私たちの体内に蓄積しているプーファを肝臓・腎臓で代謝して体内から排出するのに、3~4年かかるということです。

しかし、実験的に80%を糖(グルコース)、20%をタンパク質という完全にファットフリーの栄養(点滴)を2週間行うと、オメガ6系プーファ(リノール酸)は80%減少することが分かっています。1日トータルカロリーで脂質摂取が15%以下(オメガ6系プーファのリノール酸が1日7.7グラム以下)だとプーファは確実に減少していきます。

なので摂取量を減らす=体内の蓄積量も減る、ということですね。

それとCLA(共役リノール、リノレイン酸)は糖尿病や心臓血管疾患に効果があることは分かっているようですが、どういう働きをするのかはまだ分かっていないようです。おそらくプーファと競合する効果があるだろう、という段階のようなので、引き続き見ていきたいところ。

それとここからは別情報ですが、

この中ではビタミンE以外に過酸化脂質の害を防ぐのに、グルタチオンSトランスフェラーゼが有効であり、グルタチオンを増やすためのNACやスルフォラファン、特にαリポ酸がおすすめされています。

こういった生体内抗酸化物質がちゃんと機能しているなら、PUFAをそこまで意識する必要はないだろう、というのが僕個人の感想です。といっても積極的に摂ることはなくて、オメガ6に関してはあまり摂らないようにはしていますが。

まとめ

PUFAに悪い側面があるのは分かるし、現代人は特にオメガ6を摂りすぎがちだから減らす必要があるのも分かります。

- オメガ6を減らそう

- オメガ3をサプリでわざわざ摂るのは止めよう

という結論だったら何も気にならないんですが、PUFAが諸悪の根源なのだ、と言い切るのはうーん…?と感じてしまいます。(言い切った方が分かりやすいし、手にとってもらう戦略なのかもしれないですが)

それと仮にPUFAが全ての原因だったとして、高糖質食を勧めていいのかは疑問も残ります。特に日本人はインスリン分泌量が少ない人が多く、インスリン抵抗性の問題は解決したとしても、分泌不全の問題が起こる可能性はあるのでは?と。

血糖値じゃなくインスリン量が計測できればこのあたりの問題は解決していけそうですが…。そう単純ではないので、引き続き糖質制限含めて調べていきたいです。

ちなみにエイズや狂牛病、ガンの話は結構面白かったので、鵜呑みにしない人ならおすすめしたい書籍です。それとシリーズの1冊

(2024/07/27 00:57:35時点 Amazon調べ-詳細)

こっちはまだ読み込めていないので、もしかしたらPUFAに関してはもう1回ぐらい更新するかもしれません。